人民日报客户端:我为什么选择跟着葛军跑一趟天路?

编者按:从青海重镇格尔木到长江之源唐古拉,这条世界海拔最高、里程最长的乡镇邮路,邮递员葛军跑了11年。这个冬天,人民日报社青海分社的年轻记者,选择坐上他的车,体验了全程——这趟“两个人的天路”,缘起如下

一

去年夏天,深夜。

《青海日报》微信公众号的一条推送,让我有点激动:

在青藏公路上,有一条从格尔木市区到唐古拉山镇的邮路,一位名叫葛军的邮递员,在这条全世界海拔最高、里程最长的乡镇邮路上跑了11年——多好的人物报道题材!

我的第一反应,就是想跟着他跑一趟全程,做一个深度体验式采访。

第二天,打开导航地图,我的心却凉了一大半:彼时,我从北京派驻到人民日报社青海分社驻站当记者才7个月,对青藏公路只闻其名,还没有实地采访经历和直观感受——从格尔木市区出发,向南先要翻越莽莽昆仑山,再途经广袤的可可西里无人区,才能到达长江源头、沱沱河畔的唐古拉山镇,所过之处都是人迹罕至的绝地;单程虽然只有400多公里,一刻不停都得走9个多小时,加上送邮件,时间会更长;且不说沿线平均海拔都在4500米以上,显然还得在世界屋脊的唐古拉山镇住一晚上,第二天才能原路返回,这实在是对身体和意志的极大考验。

正是这条绿线,看上去就是一路险途。刘雨瑞制图

怎么采?心里实话有点打鼓。

要不,就在格尔木,坐下来聊聊,11年的故事,不愁写不出一篇人物报道。

可又不甘心:这样的报道,缺了什么,我心里清楚。

就这样纠结着,青海最忙碌的夏秋季节到来了。探访祁连深处、行走万里澜沧,脚步没停,想法也在与领导同事们的交流碰撞中不断成熟起来:葛军这个人,让我心心念念了几个月,放不下;既然想做,那就设法做到最好——跟他跑一趟天路!

其实,我还有两个私心:第一,青藏公路,是一条蕴藏着新闻富矿的“黄金天路”,昆仑山、可可西里、不冻泉、五道梁、风火山、沱沱河、唐古拉,每一个名字都让作为记者的我心向往之。第二,我想见见葛军,走走他的路,然后问问他,你为什么能坚持11年?

二

忙完西宁抗击疫情的报道,赶上采访任务的“空窗期”,时间已是11月下旬。高原凉爽的夏季、浓郁的金秋已然过去,此刻正是最难熬的时节,可以想见,天路之上更是寒风吹彻、极度缺氧。但我已不想再耽搁——既已选择了“苦差”,夏天去和冬天去又有什么分别?

通过格尔木市委宣传部的朋友,我联系到中国邮政集团格尔木市分公司办公室的鲍干事,拨通了迟来5个月的电话——

“我想跟葛军跑一趟邮路,对,就我一个人。”

手机那头,听得出鲍干事对我的采访意图有些难以置信,沉默几秒后:

“可是他现在不跑这条线了,改跑格尔木到察尔汗的邮路了,就是几个月前的事,他的身体实在扛不住了。”

我一时错愕,懊悔不已。

“如果你特别想采访,要不我问问他,看能否调个线,至于行不行,还得听他本人的意见,还有身体状况。“也许,鲍干事的争取,是觉得我并非一时冲动。

当天下午,鲍干事传来了好消息:“葛军同意了!按惯例,下周三上唐古拉。”

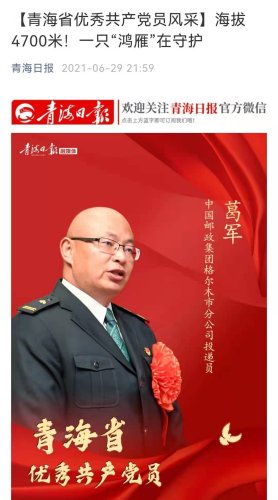

我在想,葛军接受采访,是冲着咱《人民日报》的面子?后来,一路同行聊得深了,我才知道葛军早已是媒体的常客,也是见过大阵仗的:作为邮政系统的先进典型,他荣获过“全国五一劳动奖章”“中国青年五四奖章”“青海省优秀共产党员”,早在2017年就曾接受过一众央媒的采访,浩浩荡荡几辆采访车,跟着他的邮车从格尔木一路开到了唐古拉,好不风光。

答应接受采访,重走邮政天路,用葛军的话说,“当年那批记者上了唐古拉,晚上头疼得都没睡着觉,第二天又接着采访,我佩服你们这些记者”,而且,“想着坐上我的邮政车,跟我跑一路的,你还是头一个”。

于是,我就成为了他的“大副”,递水看路陪唠嗑。刘雨瑞摄

三

11月30日,夜。

带着同事们的叮咛嘱托,我登上了前往格尔木的航班。

晚霞灿烂,一如我“出征”前的心情。刘雨瑞摄

前往唐古拉的天路虽未走过,但格尔木这座城市我并不陌生,算上这回,我已是第三次因报道的缘由造访了。上世纪50年代,“青藏公路之父”慕生忠将军就是从这里修通了去往拉萨的天路,这座城市也因此奠基。

至于唐古拉与格尔木的渊源,也与此路相关:地处长江源头的唐古拉山镇,地理上其实坐落于青海玉树地区,与海西州、格尔木相距甚远,历史人文上亦无甚关联。然而,随着青藏公路建成,位于青海与西藏交界、历史上几近于无人区的唐古拉山地区,从两省区的边缘地带一跃而成为交通要冲。当时,青藏线建设大本营设在格尔木,为了有效管理,唐古拉山地区便划归格尔木市代管。

自此,在行政隶属上,长江源头区域成了海西州在玉树州“切”出来的一块“飞地”。长江水的产地是玉树,但“户口簿”上写着:海西州格尔木。

随着条件的成熟,2009年,中国邮政集团格尔木市分公司开通了格尔木市至唐古拉山镇的汽车投递邮路,沿线还设置了20多个邮件交接点,为唐古拉山镇牧民群众、青藏铁路和公路沿线站点服务,邮件传递时间比过去缩短了十天左右。2010年,葛军主动申请跑这条邮路,一跑就是11年……

翻看着前期收集的背景资料,飞机落了地。

格尔木机场的出口,葛军和鲍干事早早就等候着我,身上橙绿色相间的邮政工作服格外醒目。我猜,他俩对我这个毛头小伙,也挺好奇的吧。

“刘老师嘛,我是葛军。”像照片上一样,由于工作环境的艰辛,眼前人的头发已经掉没了,更让人心疼的是,他的门牙也缺了三颗。

“走,先去吃饭!”一盘酱肘子,三碗炸酱面,撒一把香菜末,浇一勺红彤彤的油泼辣子,嚼口蒜,喝口茶,窗外是格尔木的冬夜,屋里,三个人吃得满头是汗。

一身西北人的豪爽做派,而令我意外的是,葛军的普通话却格外标准——祖辈支援青海建设,在格尔木扎下了根,爷爷是上海人,奶奶是长沙人,他调侃家里有“万国语”。作为“格三代”的葛军开着邮车东奔西跑,“打交道的人多,河南话、山东话、陕西话、东北话都会整两句,当然最好使的还是普通话。”

大快朵颐之后,我笨拙地接过采访主人公递过来的香烟。烟气萦纡中,我觉得他已不是葛军,也不仅仅是邮政人的代表,而成了千千万万扎根奉献在青藏高原的建设者中的一个。

未及深聊,时针已指向晚上十点,我和“长途司机”都需要早点休息了。

道别,到宾馆住下,关灯睡觉。黑暗中,我仍有点恍惚:明早,我就要和一位初次谋面的45岁大叔一同踏上天路,是的,就我俩——这简直是我24岁以来做过的最”疯狂“的选择。

京公网安备11010202010949

京公网安备11010202010949